Dans l’histoire de l’écriture, rares sont les systèmes qui ont été créés de manière délibérée, rationnelle et dans un but d’émancipation populaire. C’est précisément ce qui distingue le Hangeul (한글), l’alphabet de la langue coréenne, conçu au XVe siècle sous le règne du roi Sejong le Grand. À la fois chef-d’œuvre linguistique et acte politique, le Hangeul incarne une vision éclairée de la connaissance, de l’égalité et de la langue.

Contexte historique : la Corée avant le Hangeul

Jusqu’au milieu du XVe siècle, la Corée (dynastie Joseon) utilisait les caractères chinois classiques (hanja, 漢字) pour la lecture et l’écriture. Ce système, bien que prestigieux et raffiné, était réservé à une élite lettrée. L’accès au savoir écrit demeurait ainsi largement confisqué, excluant les classes populaires de toute forme de littératie.

Face à cette situation, Sejong (세종대왕, 1397–1450), quatrième roi de la dynastie Joseon, lance un projet sans précédent : créer un alphabet phonétique, facile à apprendre, destiné à permettre à tous les sujets de son royaume de lire et d’écrire leur propre langue.

Une invention révolutionnaire

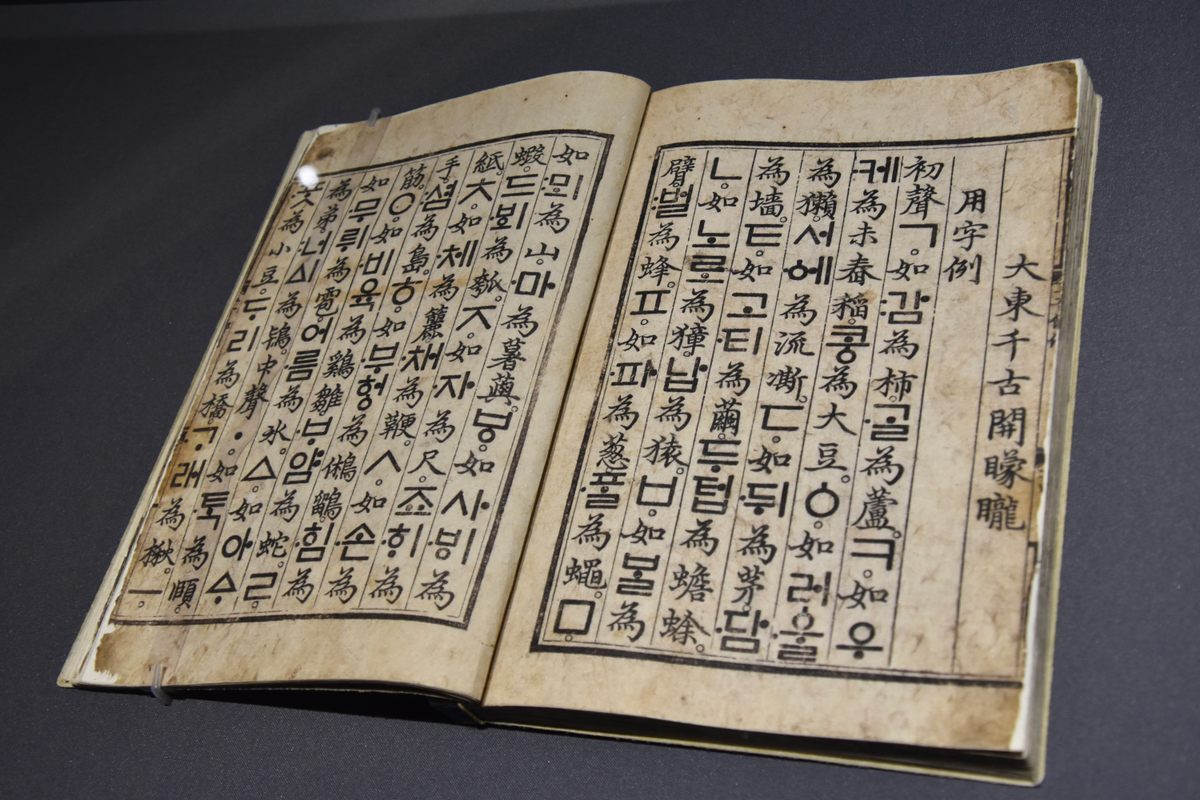

En 1443, Sejong et un groupe de savants de l’Académie royale (le Jiphyeonjeon, ou Hall des Sages) finalisent ce nouvel alphabet. Il est officiellement promulgué en 1446 sous le nom de Hunminjeongeum (훈민정음), qui signifie :

“Les sons corrects pour l’instruction du peuple”.

Ce document fondateur — aujourd’hui inscrit au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO — présente le Hangeul comme un système reposant sur des principes phonétiques et articulatoires.

•Les consonnes sont inspirées de la forme des organes vocaux lors de leur prononciation.

Exemple : ㄴ (n) évoque la langue contre le palais, ㅁ (m) une bouche fermée.

•Les voyelles reposent sur une cosmologie inspirée du taoïsme, avec des traits représentant le Ciel (•), la Terre (ㅡ) et l’Humain (ㅣ).

La combinaison de ces éléments permet de former des blocs syllabiques, chacun correspondant à une syllabe parlée. L’ensemble forme un système logique, modulaire et élégant, où l’écriture suit la parole.

Un alphabet accessible

Le Hunminjeongeum contient cette phrase célèbre :

“Un homme sage peut apprendre cet alphabet en une journée ; un homme simple peut le maîtriser en dix jours.”

Ce n’était pas une exagération. Là où les sinogrammes demandent des années d’apprentissage, le Hangeul peut être acquis en quelques heures, tout en conservant une richesse phonétique remarquable.

C’est ce qui explique son adoption rapide par le peuple, malgré une forte opposition des lettrés confucéens, qui voyaient d’un mauvais œil cette simplification du savoir.

Destin chaotique et reconnaissance tardive

Malgré sa clarté et son efficacité, le Hangeul fut longtemps marginalisé au profit du chinois classique, langue officielle de l’administration et de la haute culture. Pendant des siècles, il est resté un alphabet du quotidien, surtout utilisé par les femmes et les classes populaires, ce qui lui valut parfois le surnom péjoratif de “écriture des femmes” (암클, amgeul).

Il faudra attendre le XXe siècle, et plus précisément :

• l’occupation japonaise (1910–1945), durant laquelle le Hangeul devient un outil de résistance culturelle,

• puis la fondation de la République de Corée, pour qu’il devienne pleinement langue officielle et symbole d’identité nationale.

Depuis, le Hangeul est enseigné, célébré, numérisé, et fait l’objet d’un engouement mondial croissant, notamment grâce à la Hallyu (vague culturelle coréenne).

Chaque 9 octobre, la Corée du Sud célèbre le Hangeulnal (한글날), la journée du Hangeul. C’est un jour férié dédié à la mémoire de son inventeur, à la beauté de la langue, et à la transmission de ce patrimoine unique.

Un modèle d’écriture moderne

Le Hangeul est aujourd’hui salué par de nombreux linguistes comme l’un des systèmes d’écriture les plus rationnels jamais conçus. Il est :

•scientifique dans sa structure,

•accessible dans son apprentissage,

•flexible dans son adaptation aux technologies modernes (claviers, typographie, etc.).

Son exemple inspire même certains projets d’alphabets dans des langues sans écriture, notamment en Asie du Sud-Est ou en Afrique.